一、基本情况

(一)基地简介

基地名称:贵州师范大学博物馆(贵州省科普教育基地)

所在地:贵州省贵阳市贵安新区花溪大学城贵州师范大学东校区

上级主管部门:贵州师范大学

发展历程:2017年10月24日,贵州师范大学发布《贵州师范大学关于增设正处级机构的通知》(校发〔2017〕97号),成立贵州师范大学博物馆。10月30日,学校发布《关于成立贵州师范大学校史馆、博物馆筹备工作领导小组的通知》(校发〔2017〕100号),成立博物馆筹备工作领导小组。11月10日,学校召开筹建贵州师范大学校史馆、博物馆动员大会。11月29日,学校办公室正式启用“贵州师范大学博物馆”印章壹枚。2018年4月,博物馆建设期校内专家指导组完成组建,指导组包括涉及地质学、动物学、植物学、民族学、文学、音乐、体育、设计等多个专业共16名专家。2021年11月23日,贵州师范大学博物馆建成开馆。2022年6月,博物馆申报获批贵州省第一批科技场馆类自然资源科普基地;2022年10月,博物馆申报获批贵州省科普教育基地。

场馆面积:建筑总面积近7100㎡,由一大主展馆和六大配套展区,集陈列、教育、研究、典藏为一体的综合性博物馆。

场馆设施:博物馆场馆分为两层。第一层是贵州“山地文明”主展馆:由“见形·大地的风景与记忆”“见灵·生命的神奇与多元”“见神·族群的心灵与艺术”“见智·文明的探寻与共享”四大展厅组成。第二层为博物馆配套展区,由“贵州民族乐器厅”“贵州民族传统体育厅”“教学仪器设备厅”“师大光影”“特展厅”“时光照相馆”和“香樟印象”七个展厅组成。同时,建设有符合相关公共设施、场所安全标准的科普设施,有多媒体建设与布控系统,包括综合布线系统、数字展示视频系统、安防及报警系统、展厅多点触摸系统、展厅可视化系统、背景音乐系统、中央集成控制系统、多媒体信息发布系统、博物馆藏品管理系统、二维码导览系统;有完善的消防、通风、暖施系统设备,为科普教育活动提供硬件保障。

人员:博物馆发挥高校优势,组建2支科普教育宣传活动队伍:一是以教师为主的23人科普宣教团队;二是以在校大学生为主的70人科普讲解员志愿者团队。

以教师为主的科普宣教团队包括博物馆工作人员9人及教师科普讲解员15人,其中博士11人,硕士12人,本科1人;有正高职称8人、副高职称4人,中级职称13人;教师科普人员的研究领域涵盖了地理学、植物学、动物学、生态学、古生物学、教育学、博物馆学等,其专业知识保障了科普教育宣传活动的科学性、严谨性及趣味性。

科普讲解员志愿者团队由在校大学生组成,目前有70人。博物馆面向全校征集遴选,对学生志愿者进行科学技术、科普知识讲解等专业培训,并定期开展知识技能及实践能力等相关考核,稳步提升志愿者的科普讲解水平。

开放情况:学校教学周内每日9:00-17:00免费面向公众开放(寒暑假、法定节假日除外),全年开放天数约200天。

(二)科普工作组织管理情况

领导分管:由学校党委副书记分管,统筹科普工作规划与资源协调。

专门部门:博物馆将科普教育办公室设在陈列展示科,负责具体活动策划、执行及公众服务。

年度计划:科普工作纳入博物馆年度工作计划,与博内常规工作同部署、同考核。

工作制度:制定《贵州师范大学博物馆科普工作管理制度》《贵州师范大学博物馆讲解员管理制度(试行)》等,确保工作规范化。

激励政策:对参与科普工作的学生,进行志愿者时数认证,参与重要活动的讲解员服务时数可计入“全国志愿服务网”中的志愿者时数。年度考核合格的讲解员,馆方将出具考核合格证明;年度考核优秀的讲解员,馆方予以颁发“优秀讲解员”证书,并单独发表扬信至所在学院;该情况将纳入学院年度综合测评成绩。对于表现优异的讲解员,馆方将积极向学校推荐参加“优秀共青团员”、“优秀学生干部”等荣誉的评选。

(三)2021-2025年度向公众提供科普服务工作基础情况

开放天数:年均开放近200天。

服务人次:年均接待公众近150000人次,其中青少年(中小学及高校学生)占比80%,社会团队占比20%。

科普场所面积:约6300平方米(含临展区)。

场馆设备升级:

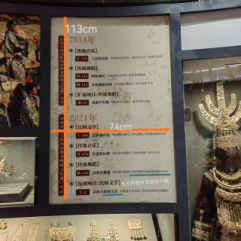

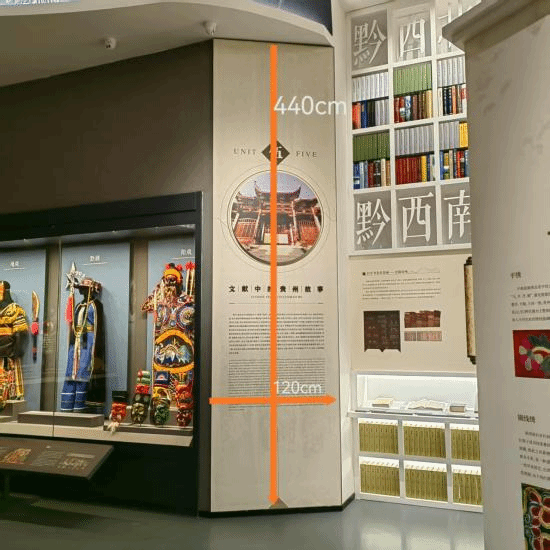

1.2024年10月至2025年4月,更换博物馆常设展厅损坏灯具以及对监控设备进行维护。(如下图)

(常设展厅灯具及监控设备更换维护部分如图片)

2.2025年4月,因博物馆常设展厅多媒体播放软件授权到期,更换多媒体播放软件。

(常设展厅多媒体播放软件更换部分图片)

3.2023年至2025年,陆续就展陈内容中图文和相关数据进行更新3次。

(常设展厅展陈内容更新部分图片)

(四)2021-2025年度开展科普活动情况

在基地内开展科普活动 25 场,参与人数约 2700 人,如举办 “观标本长知识,拓视野强本领”等科普研学、“向蔚蓝、向未来”世界地球日系列科普活动等。

“走出去”开展科普工作2场,其中2024年7月7日至2024年7月14日,组织贵州师范大学博物馆讲解员在关岭县花江镇峡谷村开展了“科普助力,提升全民科学素养”等主题科普活动,直接受益群众达300人;2024年7月14日至2024年7月18日,组织贵州师范大学博物馆讲解员在毕节市纳雍县寨门中学开展“科普进学校,点亮未来梦——科普进校园”活动,直接受益群众达30人。

(五)重要主题日科普活动

围绕“植树节”“生物多样性日”“国际博物馆日”“世界地球日”“科技活动周”等,结合儿童节、端午节、中秋节、传统二十四节气等节假日,或在博物馆内,或走进中小学,以互动问答、趣味游戏、动手实践等形式,举办内容丰富、形式多样的科普活动,如科技活动周以“天文”主题开展科普、国际生物多样性日围绕“现知地球上的生物种类”开展科普等,吸引并鼓励大中小学生走进博物馆,在参观展厅与体验活动中探索新知,发展科学素养。本年度已完成27场主题科普活动,参加人数超3000人次,省级主流媒体宣传报道31篇。

(六)网络媒体平台建设

自主运营新媒体平台2个,其中1个微信公众号贵师小博,关注数量1293;1个贵州师范大学博物馆官方网站,网址https://bwg.gznu.edu.cn/info/1022/86595.htm。本年度新媒体平台发布信息数量173条,总阅读量37263次。

(七)科技工作者参与情况

2021-2025年度,博物馆邀请植物学、动物学、地理学、生态学、民族学等领域专家开展科普讲座19场,参加人数约1000人次;如“世界地球日”期间,围绕与民生健康紧密关联的“微塑料”话题,邀请贵州师范大学生命科学学院动物学教授杨卫诚教授开展《全球战塑——共筑绿色未来》主题讲座;“国际生物多样性日”期间,邀请贵州师范大学生命科学学院昆虫学副教授张凯围绕地球物种多样性话题,开展了《生物之多少 生物知多少》主题讲座;邀请贵州省文物考古所所长周必素研究员开展《400年的生活画卷:贵安大松山墓群的考古发现》主题讲座。

(七)经费及人员情况

年度经费:我馆用于科普工作的经费约28万元,确保了科普活动较正常开展。

人员配置:博物馆发挥高校优势,组建2支科普教育宣传活动队伍:一是以教师为主的23人科普宣教团队;二是以在校大学生为主的70人科普讲解员志愿者团队。

以教师为主的科普宣教团队包括博物馆工作人员8人及教师科普讲解员15人,其中博士11人,硕士11人,本科1人;有正高职称8人、副高职称4人,中级职称11人;教师科普人员的研究领域涵盖了地理学、植物学、动物学、生态学、古生物学、教育学、博物馆学等,其专业知识保障了科普教育宣传活动的科学性、严谨性及趣味性。

科普讲解员志愿者团队由在校大学生组成,目前有70人。博物馆面向全校征集遴选,对学生志愿者进行科学技术、科普知识讲解等专业培训,并定期开展知识技能及实践能力等相关考核,稳步提升志愿者的科普讲解水平。

二、特色工作

(一)升级科普服务,深化社会效益

一是丰富线上科普教育内容。面向青少年学生和社会公众,以线下线上展览参观为主线,开展线上科普教育。全年制作发布学理严谨的科普视频《鱼为什么能在水中生活》等3部,创作图文并茂的科普文章《胡氏贵州龙化石》12篇。二是主题科普见成效。依托我校相关学科资源,结合相关主题节日,开展面向青少年和社会大众的主题型科普活动15场,参加人数超1000人次,省级主流媒体宣传报道9篇,实现活动质量与传播效果的提升。

(二)强化培训,延伸科普链条

一是完善大学生讲解员培训体系。成立山地文明传播社社团,通过"遴选-培训-考核"体系培养40名大学生讲解员,开展专项培训2场,打造规范化服务团队。大学生讲解员暑期深入关岭县、纳雍县等偏远地区开展"三下乡"科普,成为本馆延伸的科普链条、面向社会传播科学知识的“使者”。二是强化“小小讲解员”培训工作。联合学校周边中小学,结合中小学生认知规律和学校教育教学需要,以科技常识、藏品知识、讲解礼仪、会话技巧、普通话等为内容,按照累计超10个学时的计划,培训中小学生“小小讲解员”55人。

三、问题与不足

在开展科普工作中遇到的问题和存在的不足:一是专职人员短缺,影响了一些规模较大的科普活动的筹备和执行,尤其是走出校门开展科普工作需要进一步加强,目前还没有形成制度化、常态化的机制;二是部分活动的宣传力度不足,导致社会影响力不高;三是部分设施需要优化升级,以提升博物馆整体的展示效果;四是研学型科普工作需要进一步加强,目前还缺少专业化、规范化、常态化的研学项目。

四、工作建议

(一)提供适当的政策支持和资金投入

为了提升科普工作的质量和影响力,建议上级科普管理部门适当提供科普工作的政策支持和资金投入。这将有助于改善科普设施、培训科普人员、扩大科普活动的覆盖范围,并提供更好的科普资源供公众使用。

(二)加强合作机制建设

建议省科学文化相关单位与高校博物馆建立紧密的合作机制。通过与高校博物馆的合作,可以充分利用高校的科研资源和人才优势,开展更多具有学术性和教育性的科普活动。双方可以共同策划科普项目,合作推出科普出版物和在线资源,提供专业的科普培训等。

(三)创新科普形式和内容

建议上级科普部门采取各种形式支持和鼓励博物馆采用创新的科普形式和内容,以吸引更多的观众参与。可以利用先进的科技手段,如虚拟现实、增强现实等,打造互动体验的科普展示。同时,关注热点话题和前沿科技,将科学知识与日常生活紧密结合,提供具有时代感和吸引力的科普内容。

2021-2025年度的工作成绩,让我们有了做好下一年工作的信心和底气。通过本次自评,我们能更好地总结经验、发现问题、提出建议,不断推动高校博物馆科普工作朝着更为卓越的方向迈进,积极助力我省科普事业的蓬勃发展。

贵州师范大学博物馆

2025 年6月

【文字】贵州师范大学博物馆

【责任编辑】一审(校):刘婷婷;二审(校):赵捷;三审(校):周成海